2013年盛夏,永遠定格在了我的心中,那樣的幸福,美麗......

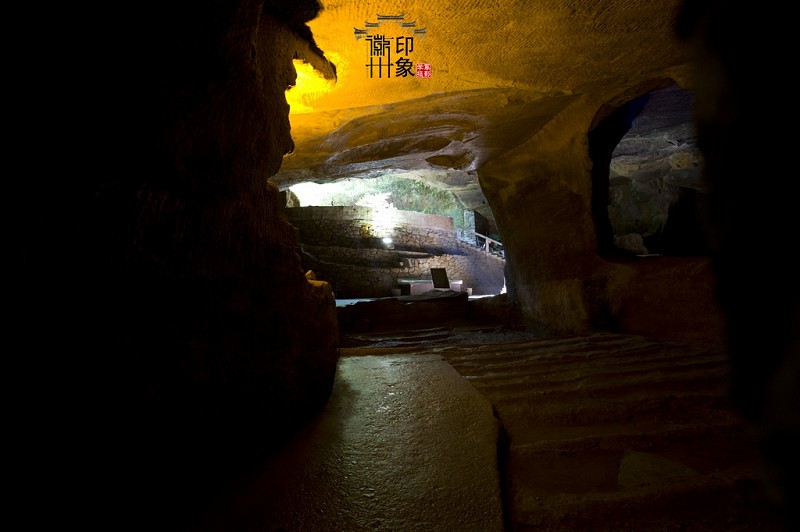

花山謎窟風景區原稱“古徽州石窟群”,坐落在安徽省黃山市中心城區(屯溪)篁墩至歙縣雄村之間新安江兩岸,是以新安江為紐帶,連接花山、雄村兩大景區,呈啞鈴狀形態的國家4A級風景名勝區。是黃山山脈的延伸部分,介于北緯290° 44'~290° 46'之間。是一個集青山、綠水、田園景致、千年謎窟、奇峰怪石、摩崖石刻、石窟、廟宇、古建筑等自然景觀和人文景觀之大成,是一個內容豐富、品味高,適宜各層次游客觀賞的綜合景區。

2001年5月20日,江澤民同志來到當時的古徽州石窟群視察后欣然為景區命名、題詞為“花山謎窟”,并連聲感嘆:“真是太絕了!”“是個千古之謎!”“這真是個大寶貝,要是宣傳到國外去,了不得!”

“花山謎窟”不同于國內外其他著名石窟,它不是天然溶洞,而是古代人工開鑿的規模宏大形態奇特的地下宮殿群,目前已發現石窟36座、遺址區面積達7平方公里。據考古、地質方面的專家對石窟出土的西晉釉陶等文物進行考證斷定,它開鑿于西晉年間,距今有1700多年的歷史。

花山謎窟的謎團在于,如此大規模的人工開掘石窟,而且又處在新安文化的中心地帶,居然在歷史上沒有任何信息記錄。另外,石窟的開掘年代、用途、石料去向、持續時間、開掘者身份等謎團至今未解。

花山謎窟謎團眾多,帶來了各種猜想,目前僅就為什么開鑿如此大規模的石窟,相對比較成熟的猜想就有20多種,且還在增加,這也為花山謎窟增添了更多神奇。

越王勾踐伐吳的秘密戰備基地說:是目前對石窟形成時代最悠久的一種猜想。公元前494年到公元前473年,越王勾踐“十年生聚,十年教訓”,《史記》載,伐吳越軍總數為49000人,全在外秘密訓練而成。

屯兵說:據《新安志》載,東漢時期,孫權為鏟除黟、歙等地山越人,派大將賀齊屯兵于溪水之上,后改新安江上游這些水域為“屯溪”。這也似乎印證了花山謎窟是賀齊屯兵和儲備兵器彈藥的地方。

采石場說:是最普通的一種用途說。徽州留有許多做工精巧的古民居、古橋、古道,還有漁梁水壩等古老水利工程,花山謎窟恰處于新安江邊,大量石料是否通過新安江而運輸到徽州各地作為建材?

徽商屯鹽說:是指這些石窟由于屯放鹽等大量的貨物需要而開鑿的。自古以來,徽商的足跡遍及天下,其中尤以明、清朝代的鹽商更為出名,而古徽州的對外運輸渠道即為新安江,石窟為徽商的倉庫。

功能轉化說:這些石窟并非某一朝代某一時期一次性完成的,而是在漫長的歷史中不斷開鑿而成的,最初可能是為采石,但后來人們又將它用作避難、屯兵、儲糧等用途。這種假說可以解釋同一石窟中石紋鑿痕不同、花紋圖案不同的現象。

環保巢居說:“北方有窯洞,南方有石窟”,這是中國先人在人居環境上追求樸素環保理念的兩大發明。一個掘土坡為房,一個鑿石山為屋,不占肥田沃土,不破壞山坡山形,不毀壞山坡植被,營造出冬暖夏涼的棲息地。石窟內有房、有走廊、有石橋、有廳堂,有石水池、石水窖等,具備人類生存的基本條件。

十三陵說:花山迷窟的石料采用木排載運,沿新安江至杭州入京杭大運河,直抵北京,用作修建十三陵的石料。主要根據為:在明定陵地下宮殿石壁上有“石料來自徽州,木料來自柳州”的銘刻。但據地質學家勘定:明定陵所用石料均為漢白玉和花崗巖,而屯溪石窟石料均為紅麻石、白麻石,兩地石料材質截然不同。

還有皇陵說、花石岡說、晉代說、臨安造殿說、方臘洞說,九黎氏部落說、青銅器工具說、外星人建造說等等。猜想多多,言之鑿鑿,皆因花山謎窟毫無史料記載而難成定論,花山謎窟依然是串串難解之謎。

( 本文由酒店貴賓友情提供)